今回は後方乱気流についてです。

後方乱気流の間隔設定は「管制方式基準」に規定されていますが、何度読んでも分かりにくいです。

内容が多すぎてごちゃごちゃしてしまうのでこの記事ではMedium機(グループD,E,F,Gの一部)目線でまとめてみます。

Heavy機目線については以下の記事で紹介しています。

さて、Medium機が気にしないといけないのはSuper(J)、Heavy(H)の後に離着陸するときです。

Medium機ーMedium機の設定はありません。

目次

後方乱気流カテゴリーの定義をおさらい

後方乱気流カテゴリーは最大離陸重量によって区分けされています。

スーパー(Super:J)

一番上のカテゴリーであり、「ICAO Doc 8643に示される航空機」と定義されています。

A380がここのカテゴリー入ります。

一番上の最強カテゴリーなので他機の後方乱気流を一切気にする必要がありません。

ヘビー(Heavy:H)

最大離陸重量が136,000kg(約300,000LB)以上の航空機でスーパー(J)以外のものと定義されています。

B747、B777、B787、A350などが挙げられます。

ミディアム(Medium:M)

最大離陸重量が7,000kg(約15,400LB)を超えて136,000kg(約300,000LB)未満の航空機と定義されています。

B757,B737,A320,US-2などが挙げられます。

ただしB757とUS-2は自身が先行機の時にはHeavyとして取り扱われます。

B757は現在日本の航空会社では1機も導入されていませんが、海外では普通に飛んでいます。

US-2は新明和工業が製造した飛行艇で波が荒くても水上に離着水でき、海上自衛隊が保有しています。

ライト(Light:L)

最大離陸重量が7,000kg(約15,400LB)以下の航空機と定義されています。

例えば航空大学校の訓練機はこのLに相当します。

後方乱気流グループの定義をおさらい

後方乱気流グループというのは後方乱気流カテゴリーとは違う新しい分け方で、最大離陸重量だけでなく全幅(飛行機の横の幅)でも区分する方式です。

グループA

最大離陸重量が136,000kg(約300,000LB)以上の航空機で、全幅が74.68mを超え80m以下のものと定義されます。

A380(翼幅約79.7m)がグループAです。

グループB

最大離陸重量が136,000kg(約300,000LB)以上の航空機で、全幅が53.34mを超え74.68m以下のものと定義されます。

B777(翼幅約65m)、B787(翼幅約60m)、A350(翼幅約65m)などはこちらのグループBです。

グループC

最大離陸重量が136,000kg(約300,000LB)以上の航空機で、全幅が38.1mを超え53.34m以下のものと定義されます。

B767F(翼幅約50m)などがこちらのグループCです。

グループD

最大離陸重量が136,000kg(約300,000LB)未満18,600kg(約41,000LB)の航空機で、全幅が32mを超えのものと定義されます。

B757(翼幅約38m)、A320(翼幅約35m)、B737(翼幅約35m)などがこちらのグループDです。

グループE

最大離陸重量が136,000kg(約300,000LB)未満18,600kg(約41,000LB)の航空機で、全幅が27.43mを超え32m以下のものと定義されます。

E190(翼幅約29m)、DHC8-400(翼幅約28m)などがこちらのグループEです。

グループF

最大離陸重量が136,000kg(約300,000LB)未満18,600kg(約41,000LB)の航空機で、全幅が27.43m以下のものと定義されます。

ATR(翼幅約27m)などがこちらのグループFです。

グループG

最大離陸重量が18,600kg(約41,000LB)以下の航空機と定義されます。

後方乱気流カテゴリーとグループの関係

従来の後方乱気流カテゴリーSuper(J)のものは後方乱気流グループだとグループAになり一番上の区分に相当します。

後方乱気流カテゴリーがHeavy(H)だった航空機は後方乱気流グループでは全幅の違いによりグループBもしくはグループCに分けられます。

Medium機はグループD,E,F,G(※)に該当します。Gについては以降省略します。

| カテゴリー | グループ |

| J | A |

| H | B |

| C | |

| M | D |

| E | |

| F | |

| G(※) 7,000kg超え |

※グループGで最大離陸重量が7000kg以下の飛行機はカテゴリーL

カテゴリーとグループのどちらが運用されているか

基本的には後方乱気流カテゴリー(J,H,M,L)による間隔で運用されています。

例外として日本では東京国際空港(羽田)と成田国際空港でのみ後方乱気流グループでの管制が行われています。

Medium機から見た後方乱気流カテゴリーの間隔

この記事ではMedium機に乗っているパイロット目線で間隔をまとめてみます。

東京国際空港と成田国際空港は後方乱気流グループによる間隔が設定されるので、後方乱気流カテゴリーによる設定は東京国際空港、成田国際空港以外の空港の話になります。

レーダーがあれば距離(NM)で、レーダーが無い場合は時間(分)で間隔が設定されます。

レーダー有りの場合

| 後続機 | ||

| 先

行 機 |

カテゴリー | M |

| J | 7NM | |

| H | 5NM | |

レーダー無しの場合

出発最低間隔

| 後続機 | ||

| 先

行 機 |

カテゴリー | M |

| J | 3(4)分 | |

| H | 2(3)分 | |

※( )の中はIntersection Departureの場合

管制方式基準に具体的にどこからどこまでに2分(3分)必要かということが書いてあります。

先行機と後続出発機の間には以下の間隔を設定するものとする。

(中略)

先行出発機と後続出発機が同方向に離陸する場合は、先行機が離陸滑走を開始してから後続機に離陸許可を発出するまでの間。

(管制方式基準から抜粋、引用)

2分の間隔が必要な場合、先行出発機が離陸滑走を開始してから、後続出発機に離陸許可が発出されるまでが2分ということです。

つまり、実際に後続機が離陸するときには2分よりも多めに間隔があるということになります。

ちなみに後続機がIntersection Departureを行う場合は、先行機が当該Intersection(後続機の目の前)を通過してから時間を測定します。

到着最低間隔

| 後続機 | ||

| 先

行 機 |

カテゴリー | M |

| J | 3分 | |

| H | 2分 | |

こちらも管制方式基準に具体的にどこからどこまでに2分もしくは3分必要かということが書いてあります。

先行機が滑走路進入端を通過するまで次表の最低基準以上の間隔を設定するものとする。

(管制方式基準から抜粋、引用)

先行到着機が滑走路進入端を通過するまで後続到着機との間に2分もしくは3分の間隔が設定されます。

交差滑走路での先行出発機ー後続到着機

先行出発機のRotationのPointが交差点の手前にある場合は、後続到着機との間に以下の間隔が設定されます。

| 後続機 | ||

| 先

行 機 |

カテゴリー | M |

| J | 3分 | |

| H | 2分 | |

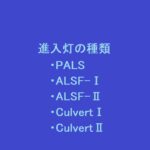

後方乱気流グループC、Dから見た間隔

従来のMedium機は後方乱気流グループではC,D,E,Fです。※Gは省略

このグループによる間隔設定は現在は東京国際空港(羽田)、成田国際空港でのみ行われています。

レーダー有りの場合

| 後続機 | |||

| 先

行 機 |

グループ | D | E or F |

| A | 5NM | 6NM | |

| B | 4NM | 5NM | |

| C | 3NM | 3.5NM | |

従来のカテゴリーによる間隔の場合であれば、Super(グループAに相当)の後のMedium(グループDの場合)は7NM、Heavy(グループBの場合)の後のMedium(グループDの場合)では5NMでした。

前者は2NM、後者は1NM短縮になっています。

レーダー無しの場合(レーダー停波時)

東京国際空港、成田国際空港にはレーダーがあるのでこの時間による管制間隔は基本的には適用されず、レーダーによる間隔が適用されます。

| 後続機 | |||

| 先

行 機 |

グループ | D | E or F |

| A | 140 (200) |

160 (220) |

|

| B | 100 (160) |

120 (180) |

|

| C | 80 (140) |

100 (160) |

|

※( )はIntersection Departureの場合の秒数

※レーダー無しの到着最低間隔の設定はありません。

Medium編まとめ

・後方乱気流の区分にはカテゴリーとグループがある

・後方乱気流グループによる間隔は羽田、成田で適用され、後方乱気流カテゴリーによる間隔はそれ以外の空港で適用される

・レーダー有りの場合は距離で、レーダー無しの場合は時間で間隔が設定される

・後方乱気流区分レーダー有りの場合だと7NM(J-M)、5NM(H-M)の間隔

・後方乱気流グループ(羽田・成田)で後続機がグループDの場合は5NM(A-D)、4NM(B-D)、3NM(C-D)

・レーダー無しの場合だと基本的には先行機がJだと3分、先行機がHだと2分。

※後続機がIntersection Departureを行う場合の間隔はそれぞれ4分(J-M)、3分(H-M)