今回は最もシンプルにもかかわらず、奥が深くて難しいVisual Approach(ビジュアルアプローチ)についてのまとめです。

目次

アプローチ方式の種類

Approachとは飛行機が降下を開始した後空港に着陸するまでの飛び方のことです。

エアラインの飛行機のアプローチの種類は大きく分けて以下の通りになります。

・ILS Approach(精密進入)

・PAR Approach(精密進入)

・RNP Approach(APV)

・VOR Approach(非精密進入)

・LDA Approach(非精密進入)

・Visual Approach(視認進入)

・contact Approach(目視進入)

ひとつひとつはここでは詳しく説明しませんが、Visual Approachは数あるアプローチの中の1つということです。

Visual Approachとは

Visual Approachとは、パイロットが空港を視認してそこから任意の飛行経路で着陸までする飛行方式のことです。

この「視認」「任意の経路」というのが最大の特徴です。

通常は管制官の指示通り、もしくは公示されたルートで常に飛行しないといけないのですが、空港さえ見えてさえいれば、このViaual Approachではパイロットが自由に飛べるのです。

自由に飛ぶ代わりにパイロットに課される条件がいくつかあります。

①地上の障害物や他機との衝突防止の責任

②VMCの維持(のちに説明します)

③後方乱気流の回避の責任

管制官は飛行場周辺までレーダーベクターしてきて、管制官がパイロットに「Report Airport Insight(空港が見えたら教えてね)」と言ってきます。

パイロットが管制官に空港を視認した旨を伝えると管制官はVisual Approachの管制許可「Cleared Visual Approach RWY16」を発出します。

ただし、通常のVisual Approachでは任意の飛行経路を飛行できますが、一部例外として経路が指定されているVisual Approachもあります。

例えば、羽田空港のHigh way Visual RWY34R Approachが有名です。

Visual Approachの実施要件

いつでもどこでもVisual Approachができるわけではありません。

まずは環境的にレーダー管制下でなければVisual Approachは実施できません。

ターミナルレーダー管制業務が行われている空港でしか行うことができません。

例えば庄内空港はターミナルレーダー管制業務が行われていないのでVisual Approachは実施できません。

できる空港、できない空港が決まっているということです。

そして、1番重要な条件は天候です。

Visual Approachをするときにパイロットに課される条件は以下の通りです。

①地上の障害物や他機との衝突防止の責任

②VMCの維持(のちに説明します)

③後方乱気流の回避の責任

障害物や他機との衝突防止・後方乱気流(前を飛ぶ飛行機が作る乱気流)の回避は、コックピットから外が見えていなければお話になりません。

この天候に関する要件は法律で決められており、この要件が2番目に挙げている「VMCの維持」です。

VMCとはVisual Meteorological Conditionの略で、常に目で外が見える気象状態という意味です。

具体的な気象条件は

①「飛行視程5000m以上」かつ「飛行機からの水平距離600m以内に雲がないかつ飛行機の上方150m・下方300mに雲がないこと」

②飛行場周辺の地上視程5000m以上かつ雲高が地上から300m以上あること

この全てを満たしていないといけません。

これらを満たすことを「VMCを維持する」と言います。

雲に入るなどもってのほかです。(法律違反)

Visual Approachのメリット

さて、いろいろと制約が多いですが、メリットは何でしょうか?

最大のメリットは任意の飛行経路を飛ぶことで効率的なアプローチができることです。

それによってフライト時間を短縮できますし、燃料節約にもなります。

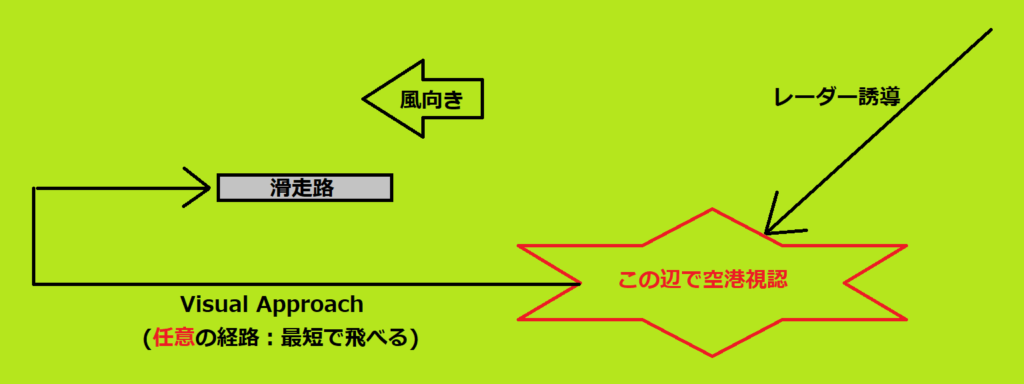

以下の図のように主に飛んできた方向と逆側の滑走路に回り込む場合に効果を発揮します。

通常反対方向の滑走路に着陸する場合は結構遠回りをしなくてはなりません。

Visual Approachであれば計器進入方式の経路によらず、任意の経路を飛ぶことで経路のショートカットができます。

Visual Approachはパイロットが任意の経路で飛ぶため、パイロットにとっては見せ場です。

実際のやり方

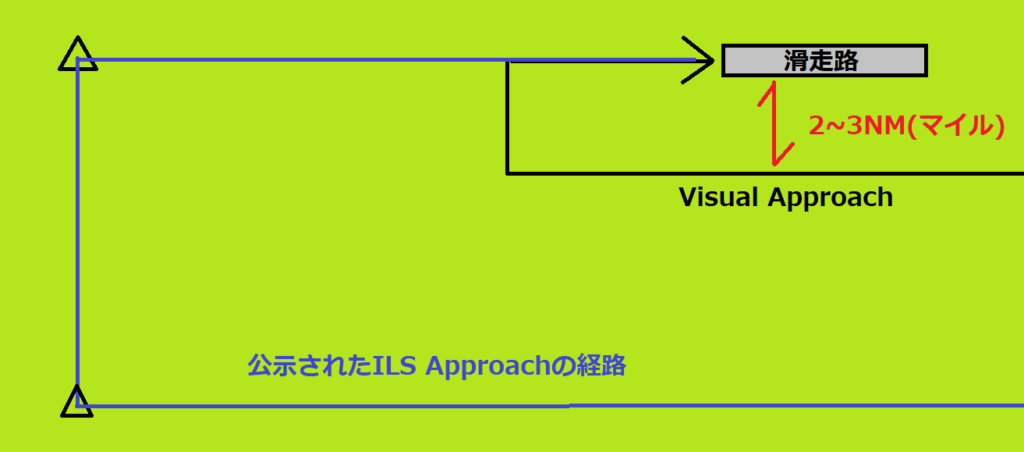

実際にVisual Approachをやる場合は2~3NMのDownwindに入ります。

外の物標を見て飛ぶのがとても大事です。

高度はDownwindを1000ft~1500ftで飛ぶのが普通です。

Visual Approachを実施できる空港

【Visual Approachが実施される空港】

函館空港/仙台空港/小松空港/中部セントレア空港/高松空港/松山空港/米子空港/

福岡空港/大分空港/熊本空港/宮崎空港/長崎空港/鹿児島空港/那覇空港/宮古空港/石垣空港

【やろうと思えばできる空港】

新千歳空港/新潟空港/広島空港/高知空港

【飛行機が多くて通常はやらない空港】

羽田空港/成田国際空港/関西国際空港/伊丹空港