目次

東京国際空港の特徴

世界的に見るとアプローチはクセがすごい。

混雑空港でトラフィックは多い。

1.到着経路とアプローチ

到着経路は北風時と南風時で分かれるのが普通だが、羽田空港はそれに加えて天気の良し悪しでアプローチタイプが変わる。

このように6パターンの運用が考えられる。

北風運用時の到着滑走路:RWY34L&RWY34R

北風運用好天時のアプローチ

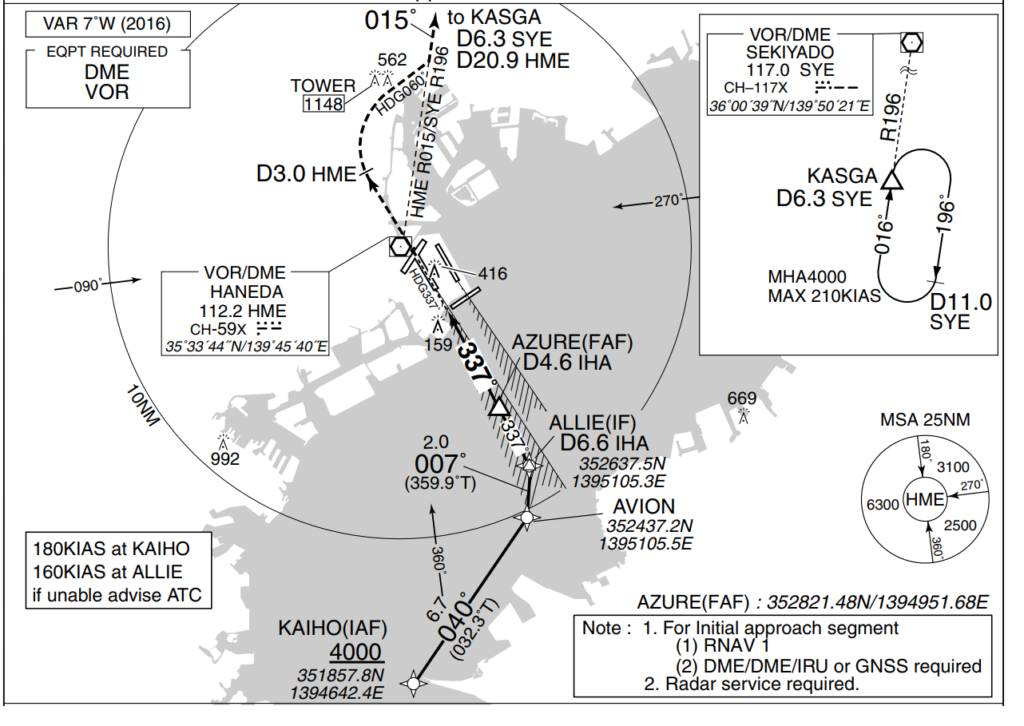

RWY34L:ILS X RWY34L Approach

(ILS X RWY34L Approach:AIP Aerodromes RJTTから引用)

高度制限と速度制限が多くエネルギーが処理しにくく、なかなか難しいアプローチ。![]()

↓詳しくはこちらの記事を参照↓

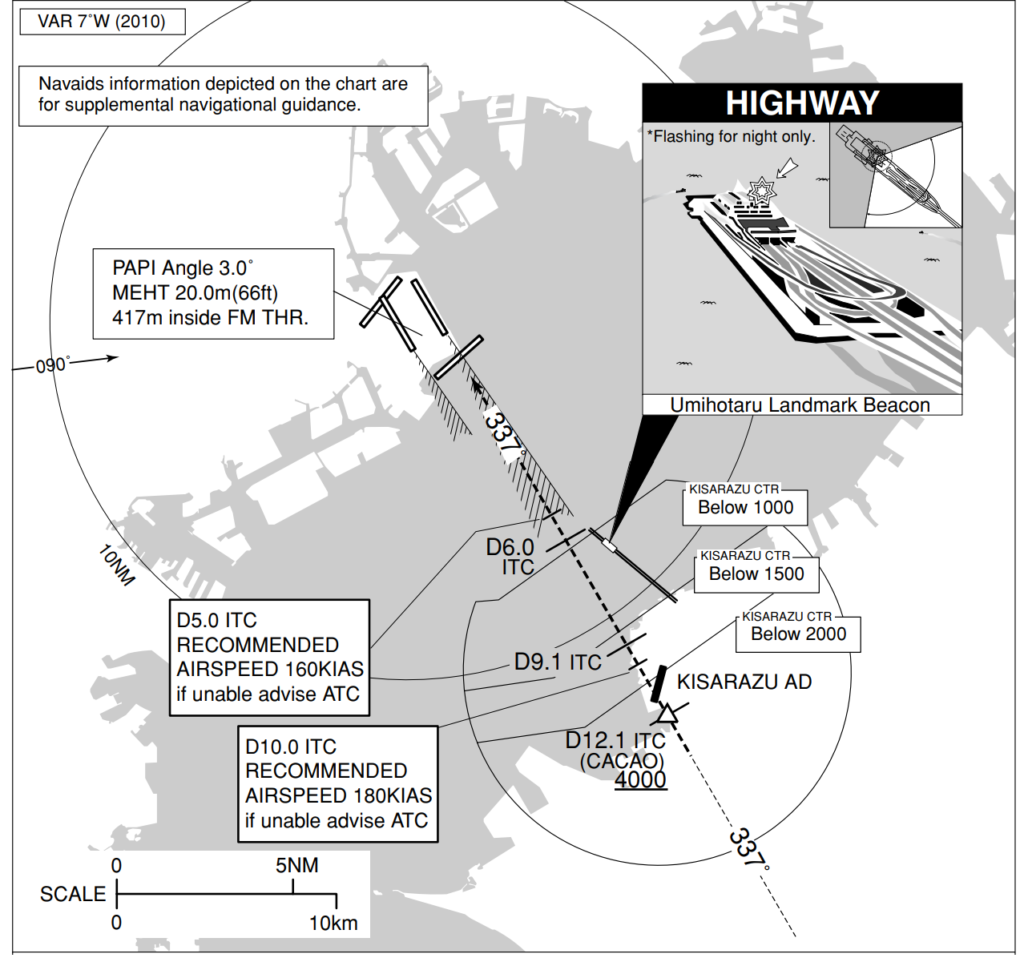

RWY34R:Highway Visual RWY34R Approach

(Highway Visual RWY34R Approach:AIP Aerodromes RJTTから引用)

空港の東側を北から飛んできて、ウミホタルを視認したらアプローチの管制許可が出される。

CACAOというポイント(木更津の真上)に4000ftで進んでそこからRWY34RにApproachする。

なぜ天気が良いときにしか行われないのか?

それはこのアプローチではウミホタルを視認できないとお話にならないからである。

北風運用悪天時のアプローチ

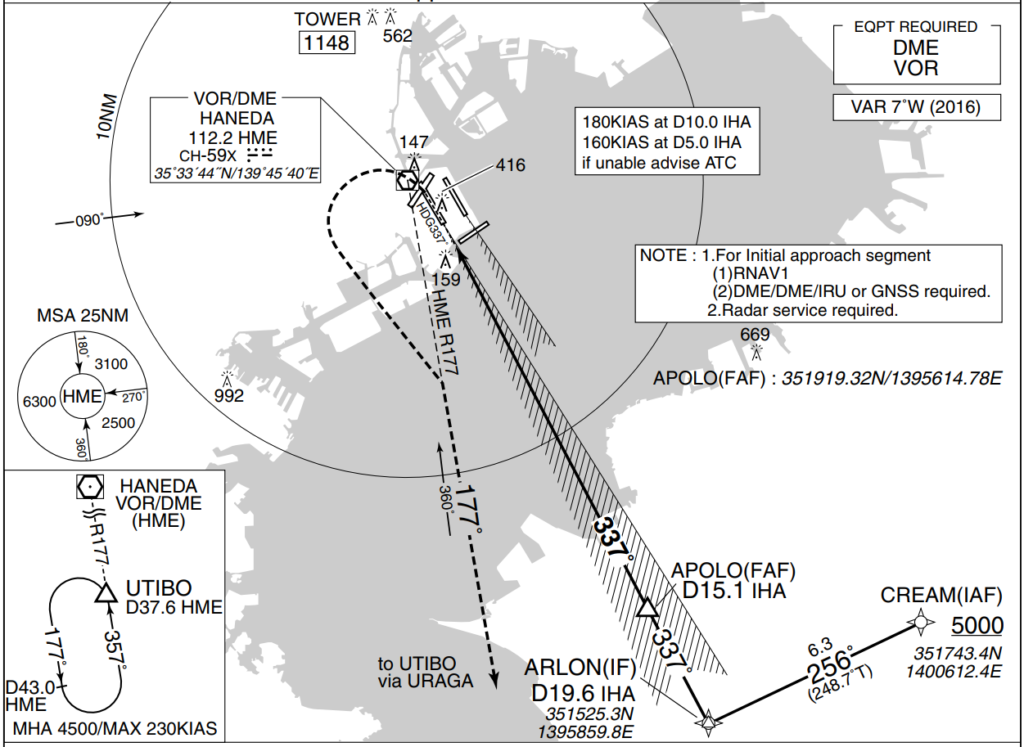

RWY34L:ILS Z RWY34L Approach

(ILS Z RWY34L Approach:AIP Aerodromes RJTTから引用)

最もシンプルなアプローチ。

天気が悪いときは騒音軽減とか言ってられないのでILS X RWY34L Approachのように海上を飛行するのではなく、千葉県の真上からまっすぐRWY34Lにアプローチする。

西側から来た航空機は全てARLONに集められる。

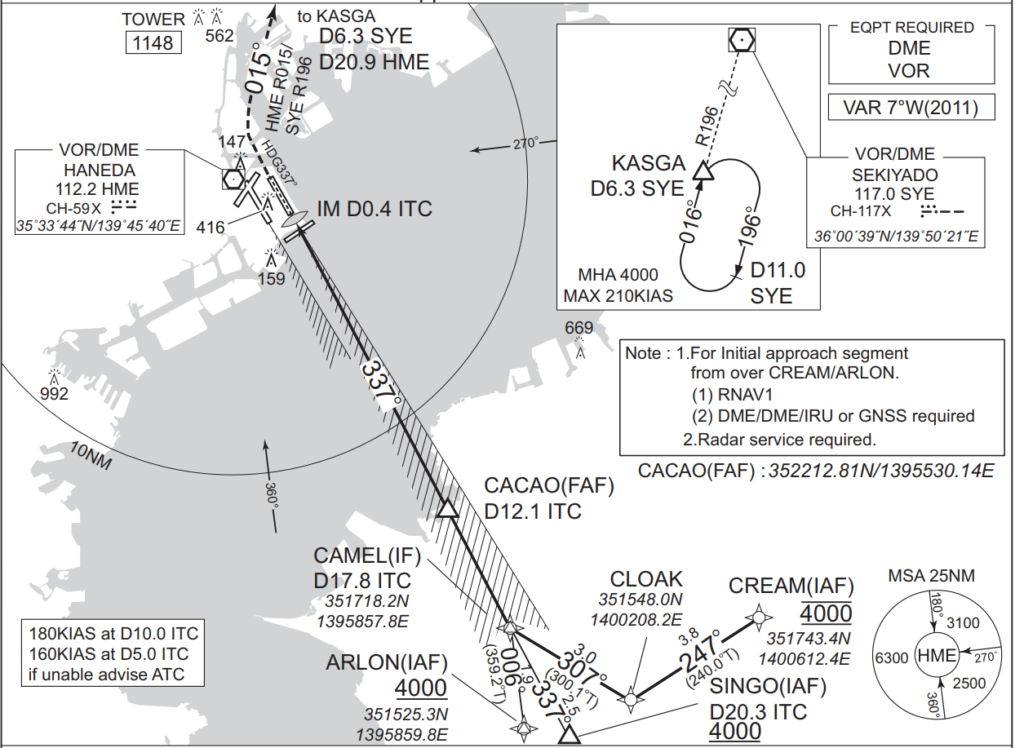

RWY34R:ILS Z RWY34R Approach

(ILS Z RWY34R Approach:AIP Aerodromes RJTTから引用)

最もシンプルなアプローチ。

悪天時なのでシンプルに千葉の真上からRWY34Rにまっすぐアプローチする。

Highway Visual RWY34R Approachと経路は同じでCACAOは通る。

南風運用時の到着滑走路(15:00-19:00):RWY16L&RWY16R(←いわゆる都心飛行ルート)

南風運用好天時のアプローチ

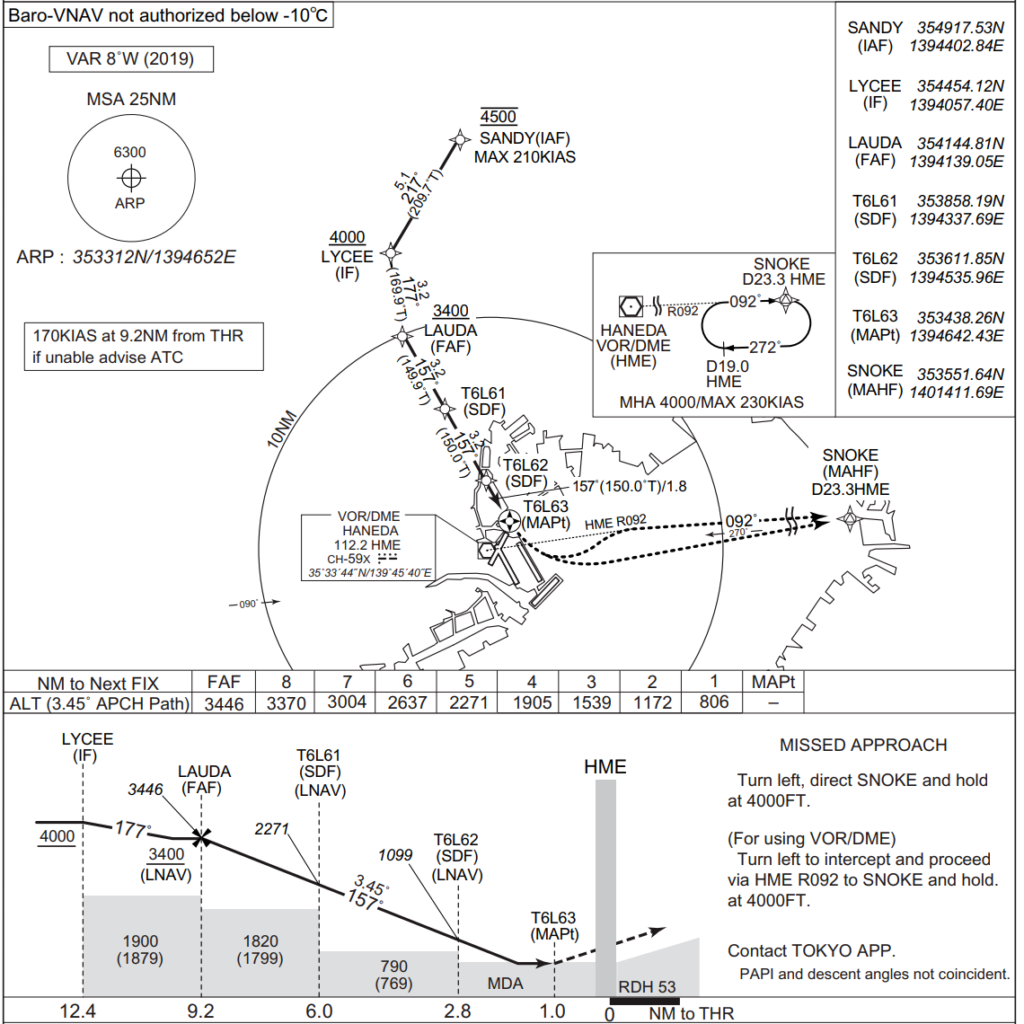

RWY16L:RNP RWY16L Approach

(RNP RWY16L Approach:AIP Aerodromes RJTTから引用)

いわゆる都心上空を通るアプローチ。

好天気時はRNP RWY16L Approachが行われる。

ここで注目すべきはfinalでの降下角。

一般的に飛行機は3度の降下角で降りていくのが通常なのに対して、このアプローチは3.45度の角度で設定されているのが分かる。

これは、都心上空をできるだけ高い高度で通過するように設定されており、騒音対策の一環である。

パイロットとしては3.45の角度はとても高い降下率なので非常に気を遣う。

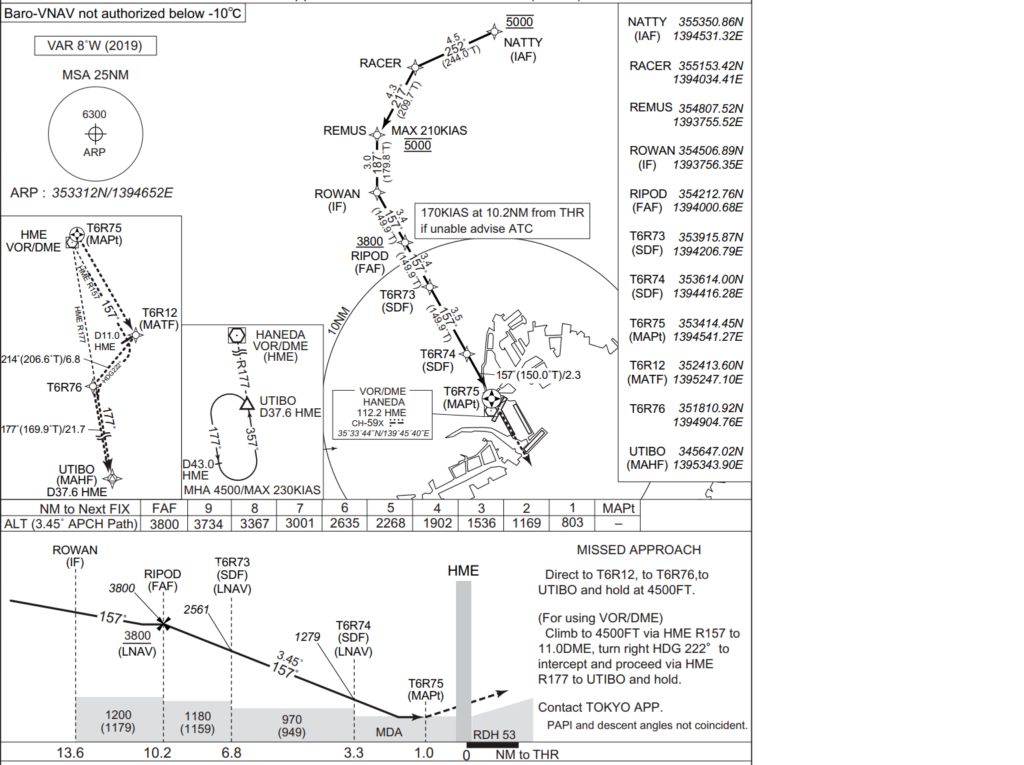

RWY16R:RNP RWY16R Approach

(RNP RWY16R Approach:AIP Aerodromes RJTTから引用)

このアプローチの説明は上記のRNP RWY16Lと同様。3.45度とHigh Pathである。

南風運用悪天時のアプローチ

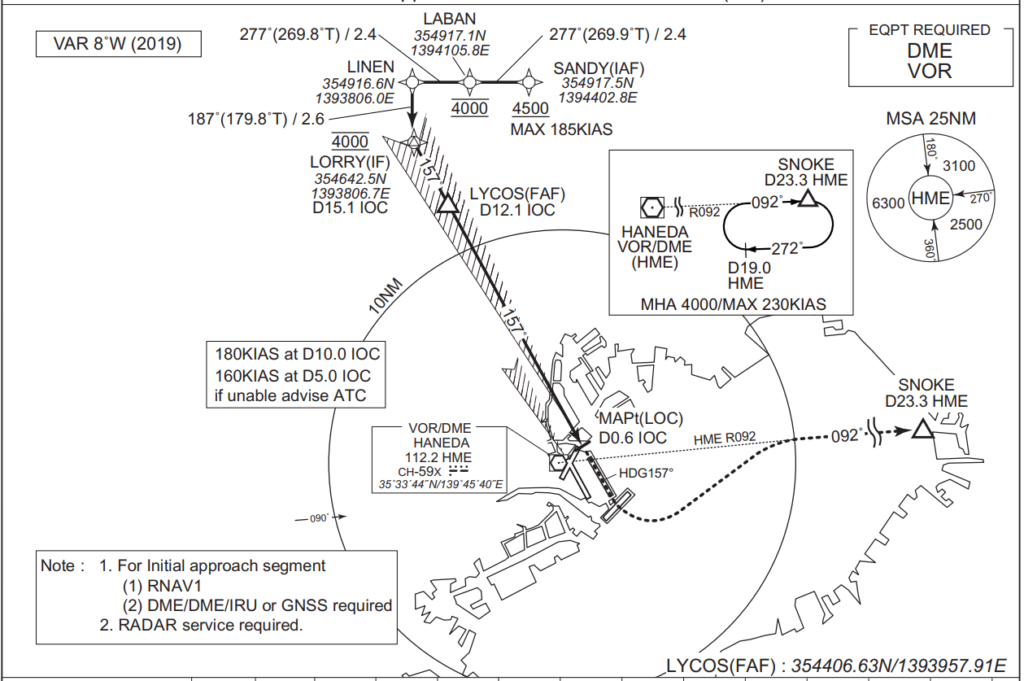

RWY16L:ILS RWY16L Approach

(ILS RWY16L Approach:AIP Aerodromes RJTTから引用)

騒音軽減のためできる限り降下角が3.45度のRVAV Approachが実施されるが、悪天候時は騒音軽減とか言ってられないので、降下角は3度のILS Approachとなる。

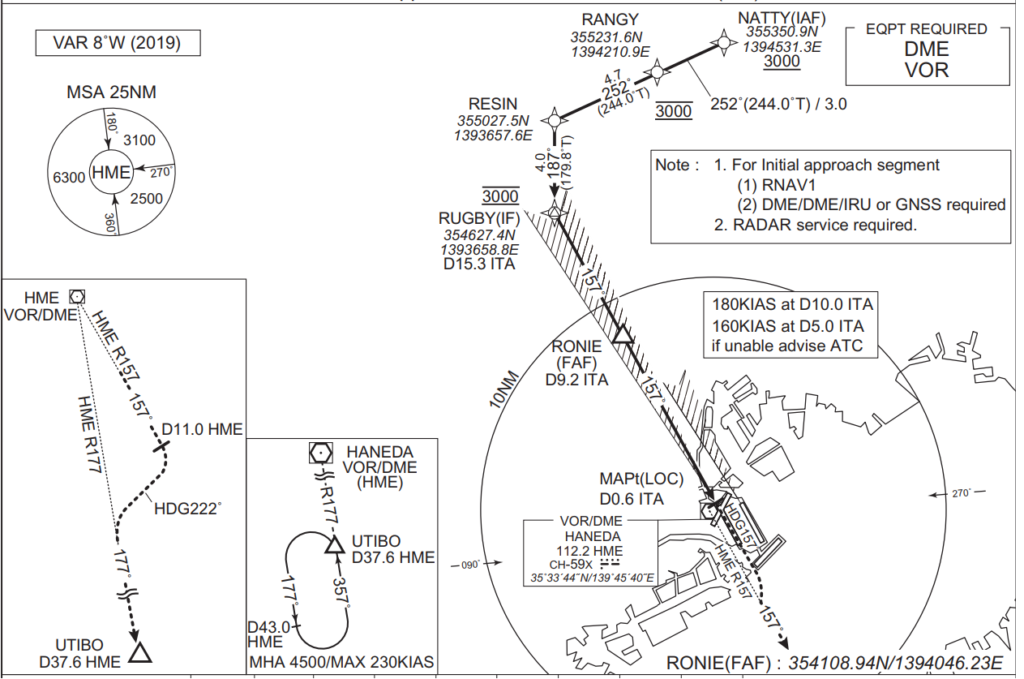

RWY16R:ILS RWY16R Approach

(ILS RWY16R ApproachAIP Aerodromes RJTTから引用)

悪天候時は騒音軽減とか言ってられないので、RNAV Approachと違って降下角は3度となる。

南風運用時の到着滑走路(15:00-19:00以外):RWY22&RWY23

15:00-19:00以外は都心上空を飛ばないように滑走路はRWY22/23を使用する。東京湾を反時計回りにぐるっと1周するような経路となる。

南風運用好天時のアプローチ

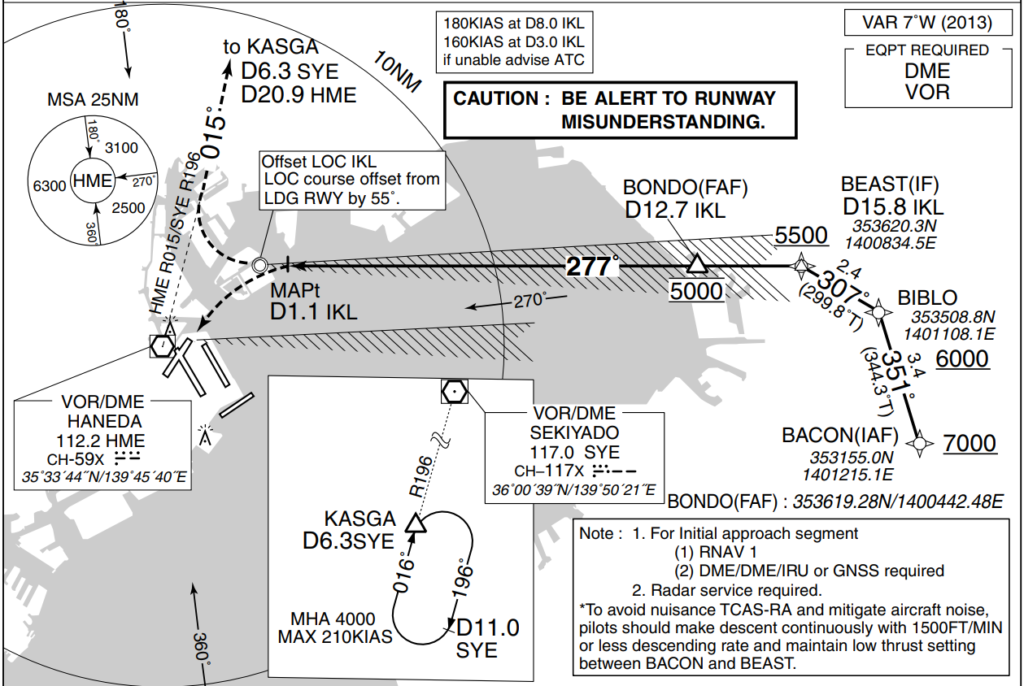

RWY22:LDA W RWY22 Approach

(LDA W RWY22 Approach:AIP Aerodromes RJTTから引用)

世界中でもLDAアプローチの空港は珍しく、日本ではこの羽田空港くらいしか運用していない。

↓詳しくはこちらの記事を参照↓

右の窓から東京ディズニーランドを見ることができ、夜の飛行であれば運が良ければ花火も見れる。

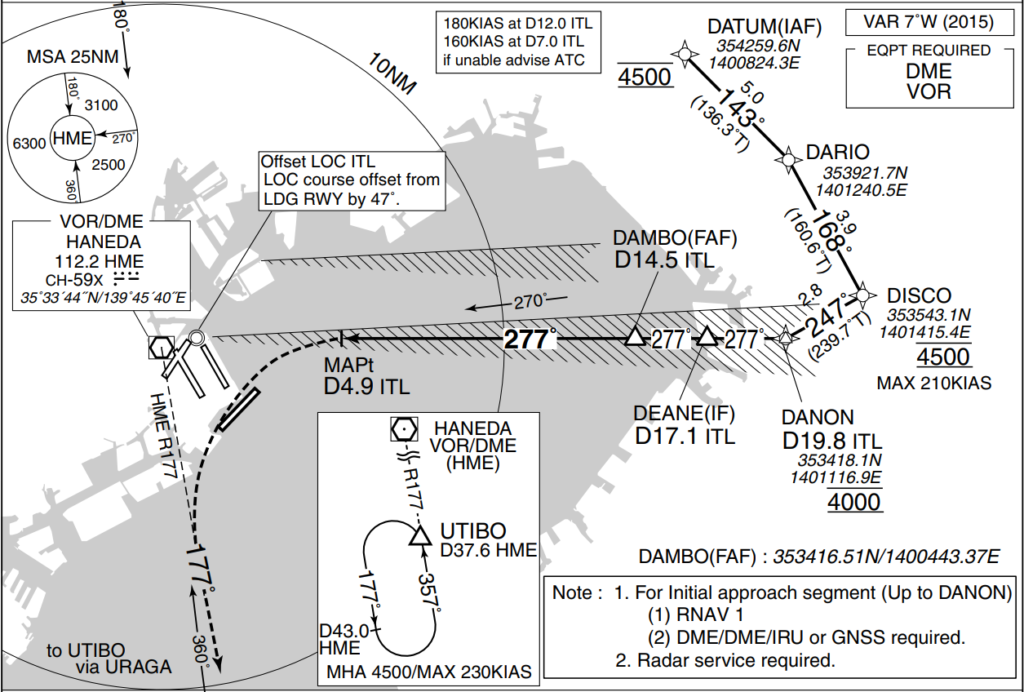

RWY23:LDA W RWY23 Approach

(LDA W RWY23 Approach:AIP Aerodromes RJTTから引用)

北からの到着機はRWY23(人工島)への着陸となる。

↓詳しくはこちらの記事を参照↓

南風運用悪天時のアプローチ

RWY22:ILS RWY22 Approach

(ILS RWY22 Approach:AIP Aerodromes RJTTから引用)

天気が悪くなるとLDA W RWY22 Approachは実施できないのでILS Approachとなる。

頻度的には少なめ。

東東京上空を飛ぶのでLDA W RWY22 ApproachができるうちはLDAアプローチをできるだけ運用する。

飛行機に乗って右の窓から東京スカイツリーが見える。(横を通る)

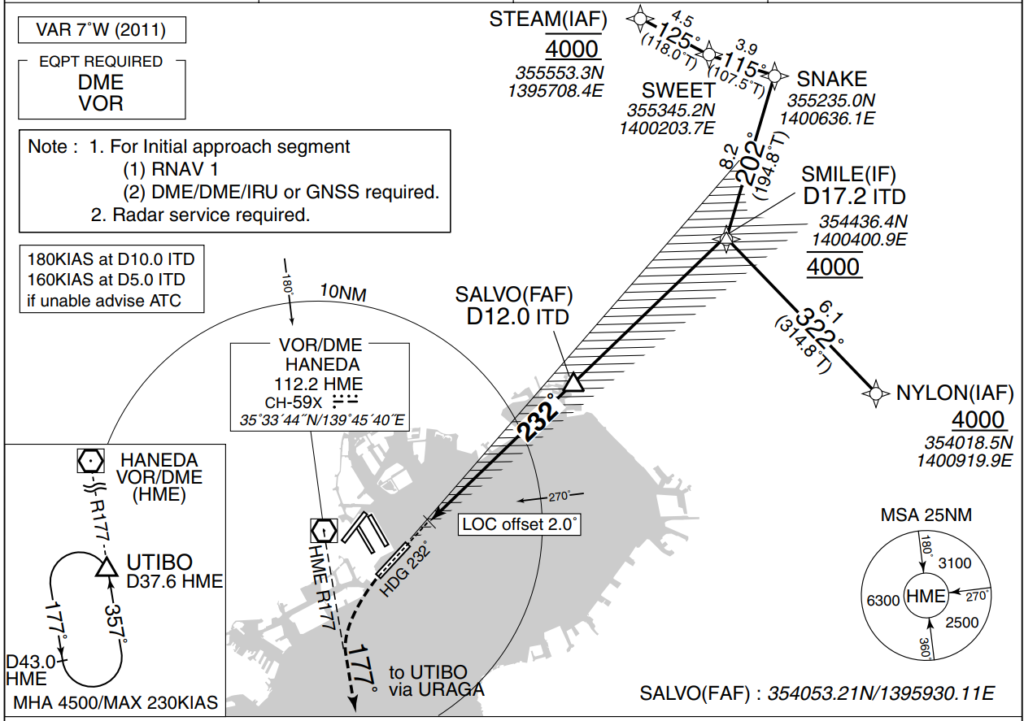

RWY23:ILS Z RWY23 Approach

(ILS Z RWY23 Approach:AIP Aerodromes RJTTから引用)

天気が悪くなるとLDA W RWY23 Approachは実施できないのでILS Approachとなる。

↓詳しくはこちらの記事を参照↓

こちらも頻度的には少ない。

説明が長くなったが要するに上記の図の通りである。

各STARとApproachの距離

羽田は滑走路の運用によって到着経路の長さ(フライト時間)が大幅に変わる。

以下の表参照。

| STAR (from AKSEL) |

距離 | Approach | 距離 | 合計(差分) |

| AKSEL 1K | 70.3 | ILS X 34L | 15.3 | 85.6(+5) |

| 1A | 61 | ILS Z 34L | 19.6 | 80.6(基準) |

| 1B | 80.2 | LDA W 22 | 24.3 | 104.5(+23.9) |

| 1N | 88.8 | ILS 22 | 32.4 | 121.2(+40.6) |

| L | 114.3 | RNP 16L | 17.5 | 131.8(+51.2) |

| STAR (from XAC) |

距離 | Approach | 距離 | 合計(差分) |

| XAC 1K | 87.3 | ILS X 34L | 15.3 | 102.6(+5) |

| 1A | 78 | ILS Z 34L | 19.6 | 97.6(基準) |

| 1B | 99.3 | LDA W 22 | 24.3 | 123.6(+26) |

| 1N | 107.9 | ILS 22 | 32.4 | 140.3(+42.7) |

| L | 133.4 | RNP 16L | 17.5 | 150.9(+53.3) |

| STAR (from GODIN) |

距離 | Approach | 距離 | 合計(差分) |

| GODIN 1C | 86 | ILS Z 34R | 24.6 | 110.6(基準) |

| 1D | 53.3 | LDA W 23 | 34.9 | 88.4(-22.2) |

| 1S | 40.4 | ILS Z 23 | 33.8 | 74.2(-36.4) |

| 1H | 98.5 | Highway Visual 34R | 12.1 | 110.6(±0) |

| R | 66.9 | RNP 16R | 25.4 | 92.3(-18.3) |

西側からのApproachだとRWY34Lに比べてLDA W 22では約25NM、ILS 22では約40NM、RNP 16Lだと約50NM多く飛ばなければいけない。

つまりRNP 16Lは燃料多く消費(非脱炭素)で、時間が余分にかかり、都心の上を飛ぶ(騒音)ので誰も得をしない。

2.出発滑走路

今までは到着についてだったが、出発の滑走路についても見てみましょう。

こちらも同じく北風運用と南風運用に分かれている。

[北風運用]

基本的に西への出発機はRWY05を使用し、北への出発機はRWY34Rを使用する(※例外あり)

ここで問題になってくるのは離れ小島のRWY05の滑走路が2500mであること。

はっきり言って長距離国際線の重重量ではRWY2500mでの離陸はキツい。

実はRWY05に向かう途中の橋にも強度的な意味での重量制限がある。

RWY05からの離陸では慣習的にHeading120度の指示が出される。

管制官”Turn right HDG120,RWY05 cleared for takeoff”

基本的に北行きの飛行機はRWY34Rが使用される。

しかし、北行きの便ではなくても上記の理由からRWY05では厳しい場合があるので、あらかじめ指定された便ではRWY34Rからの離陸が許可される運用となっている。

ちなみにこのRWY34Rは到着にも使用されている。

[南風運用]

基本的に西への出発機はRWY16Rを使用し、北への出発機はRWY16Lを使用する

西日本行きの便はRWY16Rから離陸して右旋回をして西進する。

北日本に行く飛行機はRWY16Lを離陸して左旋回後に北上。

ただし、15:00-19:00の間は上記滑走路に加えてRWY22からも離陸が行われる。

RWY22から離陸する便については西・南方面に行く飛行機の一部である。

3.深夜時間帯の運用

24時間営業である。

深夜時間帯になると上記のアプローチではなくなる。基本的には毎日2本の滑走路が閉鎖されるので日によって違う。

基本的に滑走路は陸地から遠いRWY05/23,16L/34Rの2本を使用し、陸地に近いRWY04/22,16R/34Lは使用しない。

都心の上空を通るILS Approach等は実施されない。

海の上を通るアプローチが基本となる。