今回ですけども、パイロットがよくやるインターセクションデパーチャーについてです。

インターセクションデパーチャーの説明、メリット・デメリット、実際の運用がどうなっているかについて書いていきたいと思います。

目次

インターセクションデパーチャーとは

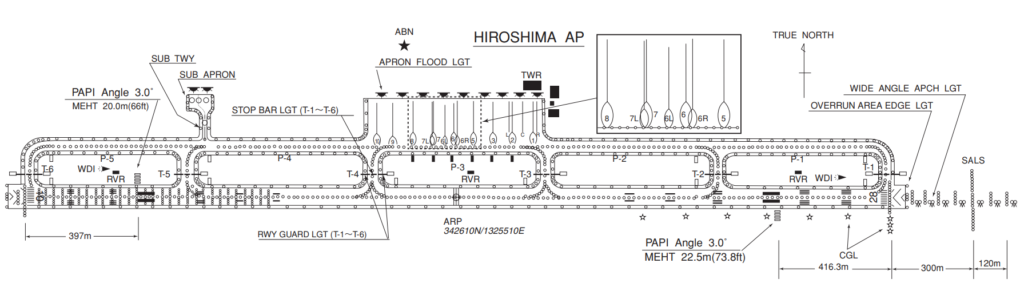

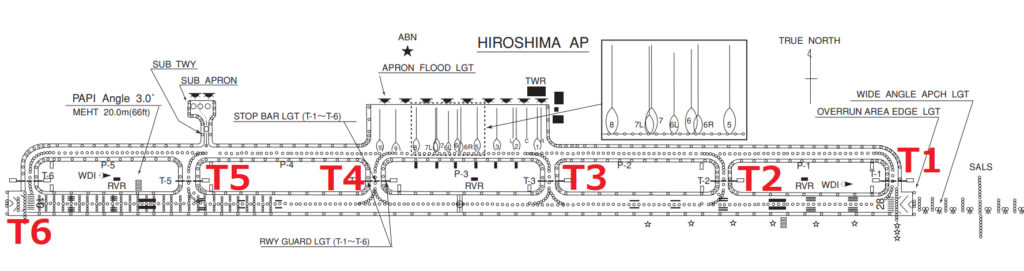

どこの空港でもいいのですが、広島空港を例に説明します。

(AIP から引用)

これは広島空港の駐機場・誘導路・滑走路が示されたチャートです。

通常、飛行機が離陸する時には滑走路は全長(FULL Length)を使用します。

(図はAIP から引用)

通常であれば誘導路を通ってT1もしくはT6まで移動して離陸します。

しかし、パイロットが要求して認められたとき、もしくは管制官から勧められてパイロットが承諾した時には滑走路の全長を使用せずに離陸することができます。

つまり、上のチャートのT2やT5から滑走路に入りそのまま離陸するということです。

あえて滑走路の全長を使わずに、途中の交差点(インターセクション)から離陸することをインターセクションデパーチャーと言います。

【ATC例】

(広島RWY28から離陸する時←通常時)

“〇〇(Call sign), wind 280/10 RWY28 cleared for takeoff”

(広島RWY28 T2から離陸する時←インターセクションデパーチャー時)

“〇〇(Call sign), wind 280/10 RWY28 at T2 cleared for takeoff”

なぜインターセクションデパーチャーをするのか?

インターセクションデパーチャーをする理由は離陸までの時間短縮です。

実は飛行機の運航において最も時間を1番短縮できるフェーズは地上走行なのです。

定時性を上げるならいち早くPush Backしてとっとと離陸するのが1番時間短縮に効果があります。

路線の長さにもよりますが、東京―広島程度であれば上空で速度を出したところでほとんど到着時間は変わりません。(30秒とか)

速度を出した分燃料を余計に消費してしまうだけです。

インターセクションデパーチャーをすることで余分な地上走行の時間を大幅に短縮でき、その分の地上走行の燃料も節約ができます。

いつもインターセクションデパーチャーできない理由

いつもインターセクションデパーチャーすればいいじゃないかと思うかもしれません。

しかし、デメリットもあります。

最大のデメリットは離陸滑走路長が短くなってしまうことです。

飛行機の性能は離陸滑走路が長ければ長いほど良くなります。

飛行機の重量が重いときや、滑走路の状態が滑りやすいときにはそもそもインターセクションデパーチャーでは滑走路長が足りず、離陸できないときがあります。

もちろん前もって性能は計算しており、パイロットはその計算結果からどこから離陸しようか考えるわけです。

実際の運用ではどれくらいの頻度で行われている?

さて、実運航ではどのようになっているのでしょうか。

実際はどこの空港か、どの滑走路かで運用は全く変わってきます。

例えば成田空港はいつも飛行機が離陸待ちしている混雑空港なのでインターセクションデパーチャーは基本的には行うことができません。

飛行機が滑走路末端までずらっと並んでいるのに自分だけ順番を飛ばして滑走路途中から離陸はできません。空いていて誘導路に自分しかおらず、かつ性能が許せば可能ですが混雑空港ではそんなことは滅多にありません。

伊丹空港(RJOO)の特殊な運用

一方、伊丹空港のRWY32Lからは逆にインターセクションデパーチャーをしなくてはならないという運用をしています。

理由は、RWY32Lの全長を使ってしまうと滑走路末端の近くにある民家に騒音をまき散らしてしまうからです。

公式に伊丹のRWY32Lからの離陸は原則としてW2というインターセクションから離陸しないといけないことになっています。

このようにインターセクションデパーチャーを前提として運用している空港は全国でも珍しいです。

(図はAIP から引用)

性能計算ではW2からの滑走路長で離陸できるような重量にしなければなりません。

伊丹については、全国的にも特殊な運用で「重量が重いから滑走路全部使わせてくれ」というのは無しです。

機種による違い

機種によっても頻度は違います。

B737、A320のような小型機は必要滑走路長は短いのでインターセクションデパーチャーの頻度は多くなります。

逆にB777などの大型機はそもそも重いのでインターセクションデパーチャーの頻度はどうしても少なくなってしまいます。

このように、インターセクションデパーチャーはメリットもあればデメリットもあります。

パイロットはそのメリットとデメリットを常に秤にかけて判断をしています。

飛行機に乗った時にはぜひどこから上がるのか着目してみてください。

2024年1月2日の事故もインターセクションからの離陸

2024年の小型機とJAL機の衝突事故はインターセクションデパーチャーが関係しています。

羽田空港のRWY34Rという滑走路から離陸しようとした小型機と着陸したJALのA350が滑走路上で衝突した事故ですが、小型機はC5のインターセクションから離陸しようと滑走路に進入しました。

RWY34RのC5の位置はちょうど着陸機が接地する付近となっています。